我贊成拖吊違停單車。原因是單車不應學習機車在人行道與騎樓的停車文化,阻礙行人、輪椅族和娃娃車的通行(這些用路人比二輪的機車或單車族還要弱勢許多)。羅文嘉先生投書〈驅逐單車 北市開倒車〉反對開罰,實際上目前交通大隊的作法是「只取締不開罰」。據知,北市停管處員工當中有不少「車友」,拖吊違停單車應是為了解決該地近十年來屢遭投訴的亂象,還給行人一個安全順暢的空間,絕非汽車本位主義者針對鐵馬族開罰。雖然覺得交通大隊對於更嚴重違規停放的汽機車也應該如此勤快的拖吊取締(ex:復興北路320巷口附近),但既不罰錢的話,也不介意從我們單車族開始建立尊重他人的文化與良好的用路規矩。

建議相關單位要注意現在正興建中的捷運沿線車站(例如民權東路中山國小站),是否有設置足夠的單車停放空間?以預防類似科技大樓近十年的亂停現象將來再度發生!

兩則相關論述:

2010-06-12 BikeSmiling: 違停單車礙人行

2010-06-19~22 環保論述蜜蜂窩:使用者付費與違規者受罰

另請參考:2010-06-17捷運科技大樓站前自行車停車改善實錄 (附照)

此外,蘋果報導〈捷運站違停單車 吊走107輛〉引至未來雙層停車架之設置,據知台北捷運站雙層停車架每格成本約八千至一萬元(日本/台灣廠商都有),已設置雙層停車架之捷運站計有:

公館、圓山、劍潭、北投、府中等五個站,總共1096格(台北捷運公司2008年9月資料)

室內汽車停車格位平均每格造價126萬,其空間大小夠停6~8輛單車。在比較分析之後,似乎就不覺雙層單車停放架太貴了。

外國友人也贊許雙層停車架,但David有說過並不是大家用起來都很順,有些力氣小或未掌握要領的朋友停上層會很吃力!!!(我也只停過一次上層,覺得有點吃力)回顧David的意見:

2008-06-21 BikeSmiling:成為單車友善城市 (Taipei Times投書,中英對照)

2008-06-04 Somewhere to park a bike(單車何處停: English /with photoes)

目前我們大概還沒有設置單車停車塔或太陽能停車樹的本錢,因為多數民眾還是太依賴汽機車,用路與生活文化依然爭先恐後的拚命呢!

tokyo bicycle parking tower

http://www.youtube.com/watch?v=wE4fvwTBtno&feature=player_embedded

費城自行車中心(摘自準建築人手札)

http://forgemind.net/xoops/modules/news/article.php?storyid=1212

A New Way to Park Bicycles.. Hang them in a Bike Tree!

http://www.youtube.com/watch?v=OcSD5MsQuVo&feature=player_embedded#!

應許之地的單車樹 Bike Tree

http://fserow-shelves.blogspot.com/2006/09/bike-tree.html

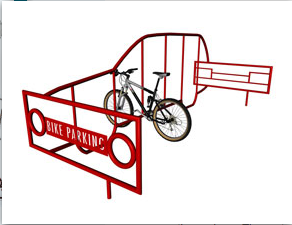

個人偏好有美觀又實用、兼具防竊與設計感的單車停放架(點選貝哥哥連結看更多好設計):

節省空間

http://beardude.com/1756

Part II 停車兼打氣 bike parking and pumping / Bike Rack in Washington

http://beardude.com/1795

目前多數公設停車架都只能鎖前輪,輪子一拆就可以把車偷走了~

圖片取自:南崁溪自行車道探勘

個人認為只要普設倒U型(ㄇ字型)停車架即可,鎖住中間的車架相對於鎖前後輪安全許多,又可避免被風吹倒或其他原因傾倒......等等對車子造成的損壞,而且比起雙層停車架便宜很多。

至於那些被拖吊列管後無人認領的老舊自行車該怎麼辦?招募志工整修一下,讓他們掛牌變成公共自行車,方便更多人加入單車通勤的行列吧!真的修不好也不能騎的,不妨塗成白色,成為ghost bike放在事故地點,對增進交通安全也有幫助啊!

.Fin